構成資産から知る

野崎島の集落跡

野崎島の集落跡

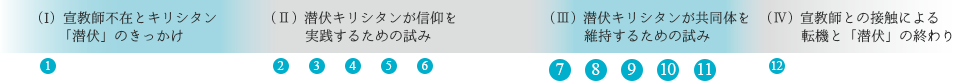

(Ⅲ) 潜伏キリシタンが共同体を維持するための試み

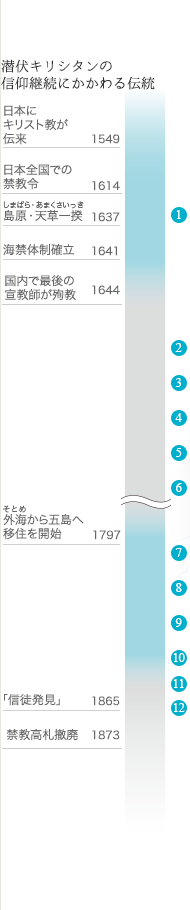

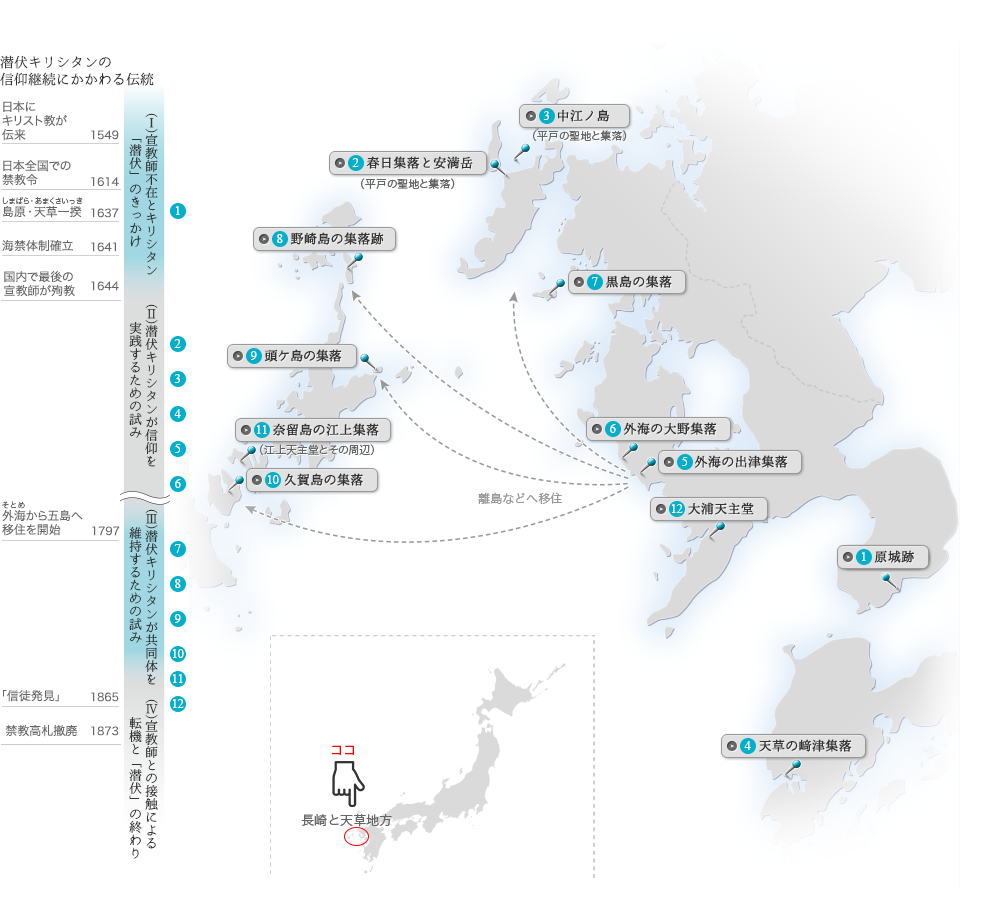

(Ⅰ) 宣教師不在とキリシタン「潜伏」のきっかけ

(Ⅱ) 潜伏キリシタンが信仰を実践するための試み

(Ⅲ) 潜伏キリシタンが共同体を維持するための試み

(Ⅳ) 宣教師との接触による転機と「潜伏」の終わり

(Ⅰ) 宣教師不在とキリシタン「潜伏」のきっかけ

(Ⅱ) 潜伏キリシタンが信仰を実践するための試み

(Ⅲ) 潜伏キリシタンが共同体を維持するための試み

(Ⅳ) 宣教師との接触による転機と「潜伏」の終わり

神道の聖地であった島に開拓移住することによって共同体を維持した集落です。

神道の聖地であった島に開拓移住することによって共同体を維持した集落です。 |

神道の聖地であった島に開拓移住することによって共同体を維持した集落です。 |

-

アニメーションバージョン(野崎島の集落跡)

「野崎島の集落跡」は、潜伏キリシタンが信仰の共同体を維持するに当たり、どのような場所を移住先として選んだのかを示す4つの集落のうちの一つである。

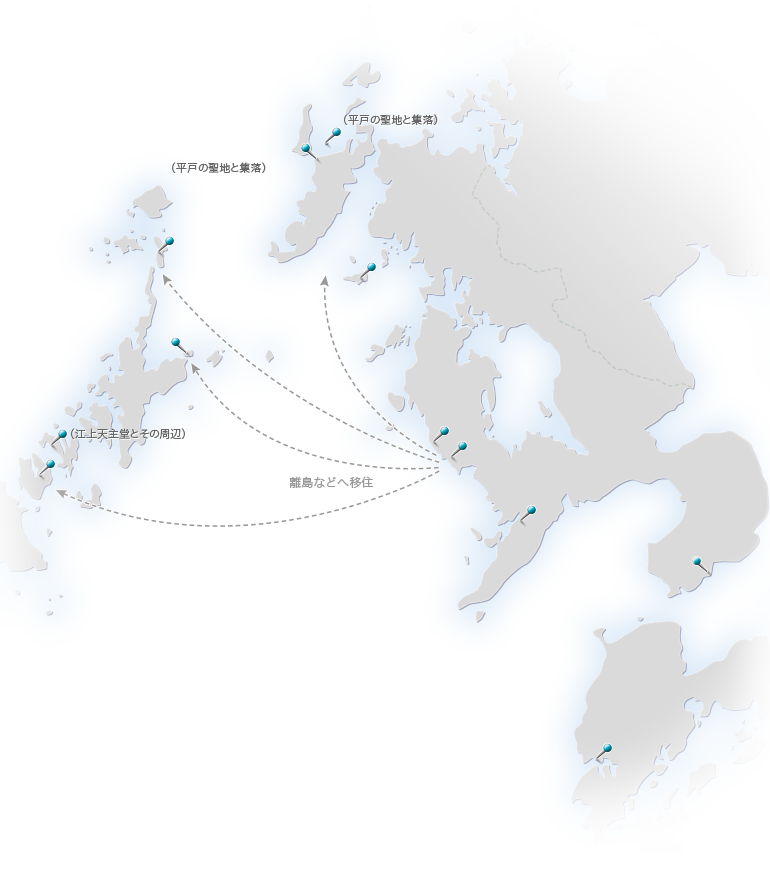

19世紀、外海地域から各地へ広がった潜伏キリシタンの一部は、沖ノ神嶋神社の神官と氏子しか人が住んでいなかった野崎島を移住の適地として選んで移住し、神社の氏子として信仰をカモフラージュしながら、ひそかに共同体を維持した。

解禁後はカトリックに復帰し、野崎島の中央部と南部の2つの集落にそれぞれ教会堂を建てたことにより、彼らの「潜伏」は終わりを迎えた。

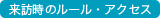

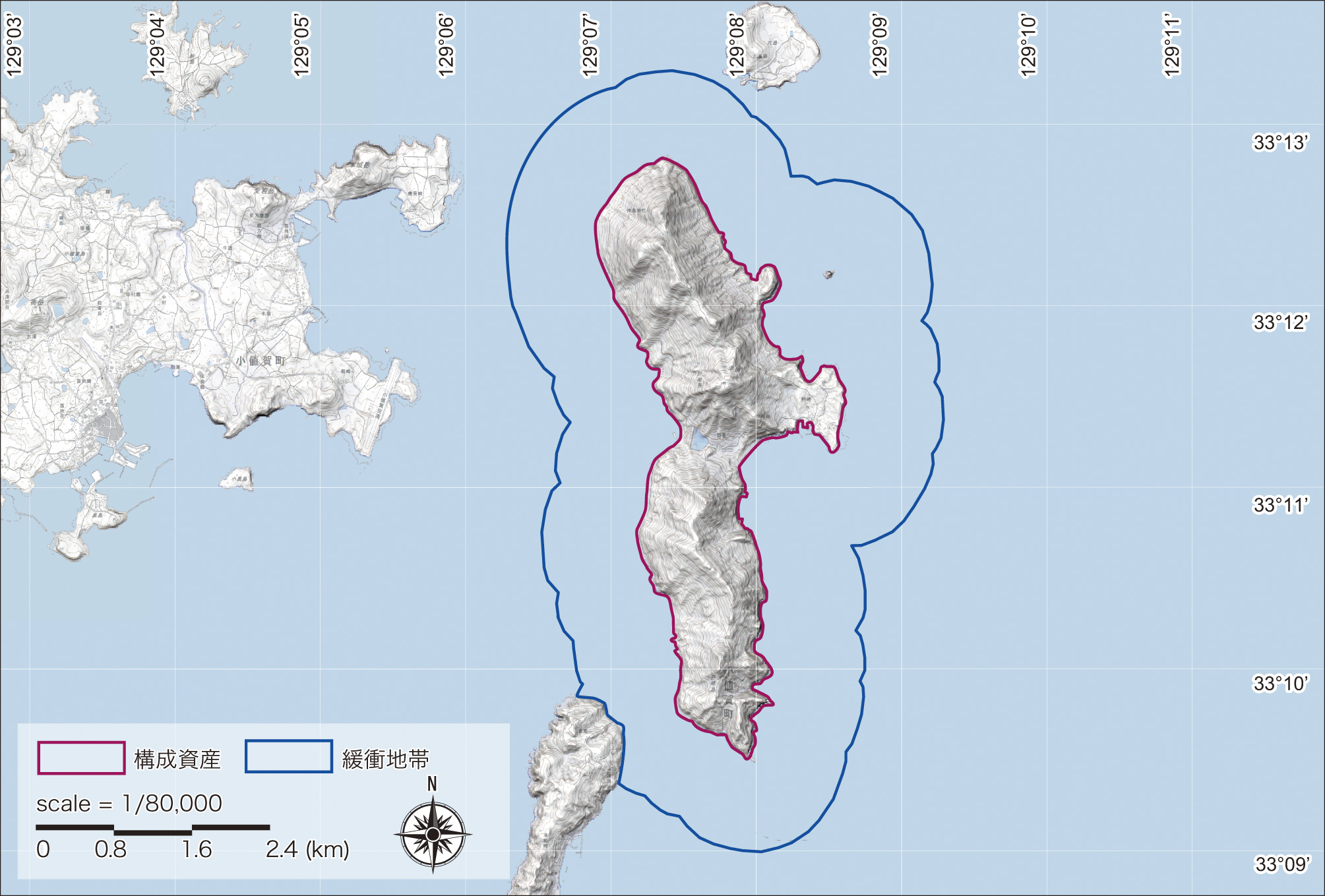

野崎島は、五島列島の北部に位置する南北約6km、東西約1.5kmの細長い島で、島の中央部のなだらかな傾斜面を除き、周囲を急しゅんな断崖絶壁が取り囲む険しい地形からなり、潜伏キリシタンが信仰を装うために氏子となり参拝した沖ノ神嶋神社や、それを管理した神官が暮らした屋敷、潜伏キリシタンの移住にともない島内に形成された宅地や畑地跡、潜伏キリシタンの指導者屋敷跡、潜伏キリシタンの墓地、解禁後に建てられた教会堂跡がある。

野崎島の北部には沖ノ神嶋神社がまつられており、社殿の背後には高さ約24m、幅約12mの2本の石柱状の巨石が立ち、これらの頂部に長さ約5.3m、幅約3m、高さ1.2mの「王位石」と呼ばれる巨石がのっている。王位石ならびに沖ノ神嶋神社の社殿と境内は古来の聖地であるとされ、海上交通の守り神として五島列島一円から拝まれてきた。このように野崎島は、神道の霊地として一般の人々が容易に生活を営むことができない島であった。

野崎島は海岸線に沿って急しゅんな断崖が連続する小さな島であり、19世紀までの間に人間が住んでいたのは島の中央部東岸沿いの野崎地区のみであった。野崎地区には、神官の屋敷を含め約20戸からなる野崎集落が存在し、平戸藩の役人も兼ねていた神官が実質的に島全体を統括していた。沖ノ神嶋神社の文献史料によると、野崎島では19世紀中頃に戸数が倍増しており、この頃に潜伏キリシタンの大量入植が行われたことがうかがえる。

19世紀以降に野崎島へと移住した潜伏キリシタンは、沖ノ神嶋神社の氏子となって各種の神事に参加した。また、彼らは小値賀島の仏教寺院にも所属し、定期的に行われた「絵踏」を行うことで潜伏キリシタンとしての自らの信仰を隠し通した。

潜伏キリシタンの移住先は、島の中で無人であった中央部の野首地区と南端の舟森地区だった。そこでは島内の樹木を薪として伐採する権利も与えられず、急傾斜面の荒地に石垣を築いてわずかな平坦地を造成し、居住地やイモ、ムギの栽培農地を切り開いた。

それぞれの潜伏キリシタン集落には指導者である「帳方」「水方」を置き、在来の宗教行事と折り合いをつけながら、ひそかに自分たちのかたちで信仰を続けた。

1865年に大浦天主堂で宣教師と潜伏キリシタンが出会った「信徒発見」をきっかけに、各地の潜伏キリシタンの指導者がひそかに大浦天主堂の宣教師と接触を開始した。これにともない野崎島の潜伏キリシタンもひそかに宣教師との接触を図り、同年に野首集落の指導者ら5名が大浦天主堂で宣教師から洗礼を授かったと記録されている。

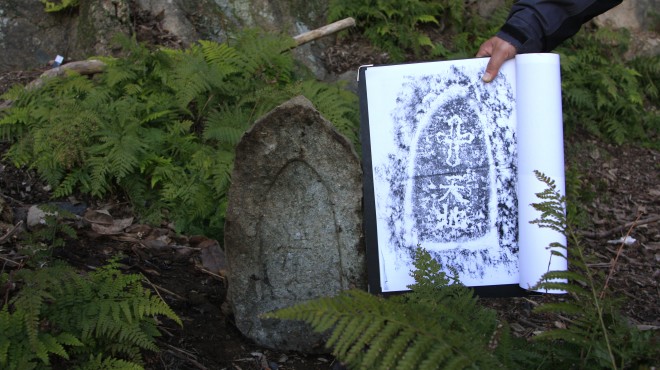

1868年に始まった五島での弾圧の際には、野崎島の潜伏キリシタンも一時平戸島へと連行されたが、1873年に解禁されると、野崎島の潜伏キリシタンはすべて16世紀に伝わったキリスト教であるカトリックに復帰した。復帰当初は、禁教期の指導者の屋敷を「仮の聖堂」として信仰活動を続けていたと考えられるが、舟森集落には1881年に、野首集落には1882年にそれぞれ最初の木造教会堂(瀬戸脇教会と野首教会)が建てられた。それは、野崎島の各集落における「潜伏」が終わりを迎えたことを象徴している。野首集落では、1908年にかつての帳方屋敷のそばに現存する旧野首教会が建てられた。なお、舟森集落に建てられた瀬戸脇教会は、1966年に舟森集落の住民が集団離村した際に廃絶したため、現在ではその跡地を残すのみとなっているが、教会堂に付随する司祭館の建物は小値賀島へと移築され現存している。

基本情報

| 文化財の名称 | 所在地 | 文化財の指定 | 文化財の指定年 |

|---|---|---|---|

| 小値賀諸島の文化的景観 | 長崎県北松浦郡小値賀町 | 国選定重要文化的景観 | 2011年 |

もっと魅力を知りたい場合はこちら

1877年頃の字図と現在の状況を比較すると、集落の中心部は当時の土地利用のあり方をほぼ留めており、屋敷跡、耕作地跡、旧野首教会、里道などがのこっている。外海から五島に移住したキリシタンがルーツといわれている。

おらしょーこころ旅サイトでコラムを読む

> 野首集落跡(おらしょーこころ旅サイト)

※別ウィンドウで開きます。

1882年に最初の木造の教会堂が建てられたが、信徒たちは煉瓦造りの教会堂がほしいと思うようになり、小値賀島のお金持ちに資金借用を願うが断られてしまう。そこで信徒たちは生活費を切り詰めるなどして資金を蓄えたという。さて建築費は現在のお金でいくら?

おらしょーこころ旅サイトでコラムを読む

> 旧野首教会(おらしょーこころ旅サイト)

※別ウィンドウで開きます。

舟森集落の始まりは、江戸末期、小値賀で廻船問屋を営んでいた人物が外海で逃亡中のキリシタンの親子と遭遇し、舟森に開拓者として住まわせたことがきっかけだった。以来、舟森の人たちは代々その家の人々を「だんな様」と呼んだという。

おらしょーこころ旅サイトでコラムを読む

> 舟森集落跡(おらしょーこころ旅サイト)

※別ウィンドウで開きます。

野首集落跡と舟森集落跡を結ぶ2kmの里道。大人の足で往復3時間はかかる。それぞれの集落には野首教会、瀬戸脇教会があったが、ミサはどちらか片方で行われていたため、信徒たちは里道を歩いてミサに通ったという。クリスマスのミサの帰りは真っ暗な山道を歩いたそうだ。

おらしょーこころ旅サイトでコラムを読む

> 里道(おらしょーこころ旅サイト)

※別ウィンドウで開きます。

訪れたい場合はこちら

>野崎島の集落跡(長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産インフォメーションセンター)

※別ウィンドウで開きます。(「アクセス参考図」をご覧ください)

>長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産(ながさき旅ネット)

※別ウィンドウで開きます。