歴史から知る

(Ⅲ)潜伏キリシタンが共同体を維持するための試み

潜伏キリシタンの信仰継続にかかわる伝統

(Ⅰ) 宣教師不在とキリシタン「潜伏」のきっかけ

(Ⅱ) 潜伏キリシタンが信仰を実践するための試み

(Ⅲ) 潜伏キリシタンが共同体を維持するための試み

(Ⅳ) 宣教師との接触による転機と「潜伏」の終わり

(Ⅰ) 宣教師不在とキリシタン「潜伏」のきっかけ

(Ⅱ) 潜伏キリシタンが信仰を実践するための試み

(Ⅲ) 潜伏キリシタンが共同体を維持するための試み

(Ⅳ) 宣教師との接触による転機と「潜伏」の終わり

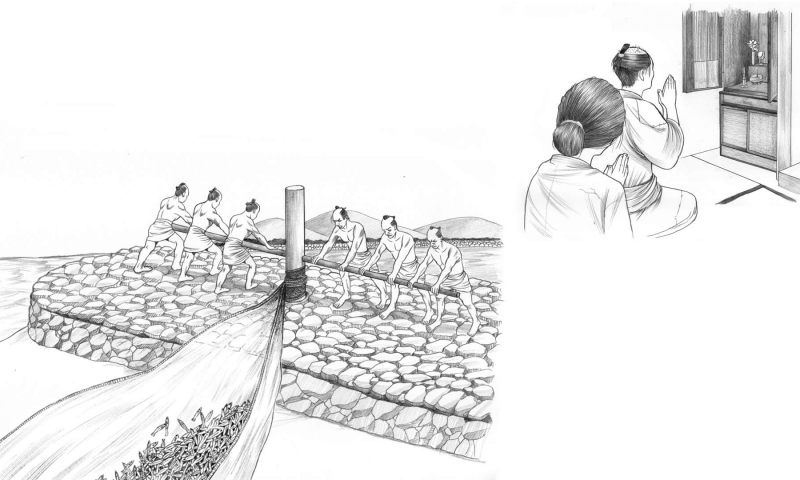

日本の伝統的宗教や一般社会と関わりながら自分たちの信仰を続けるためのひそかな実践により、潜伏キリシタンは18世紀を通じて比較的安定した生活を営んでいた。

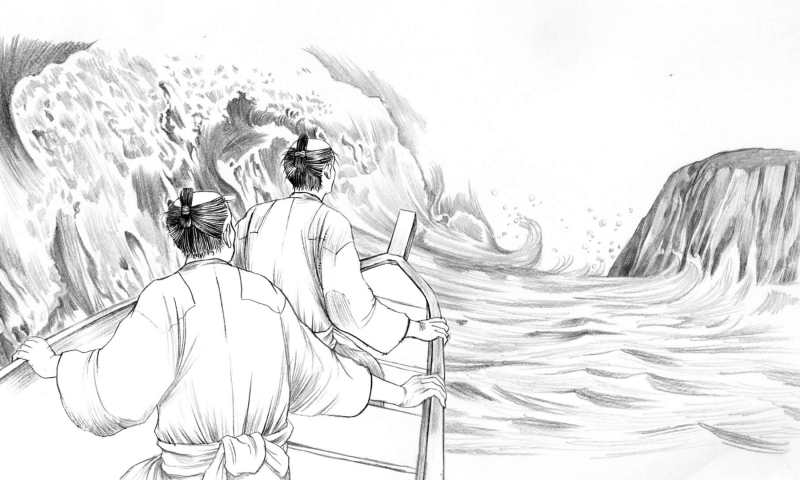

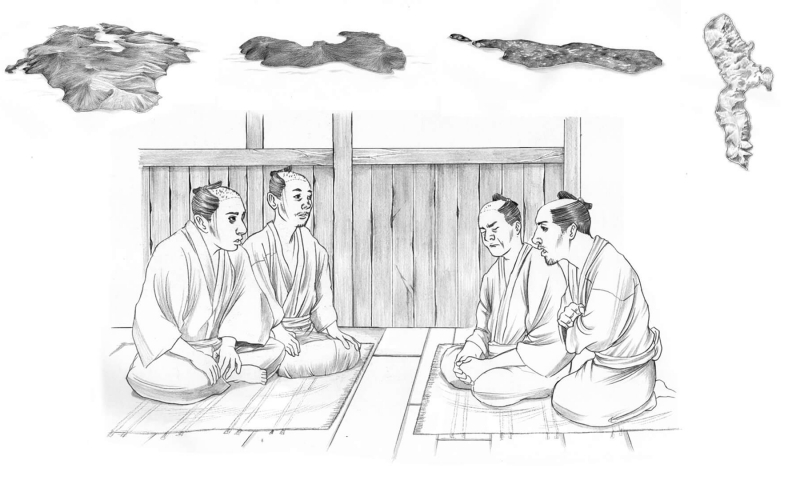

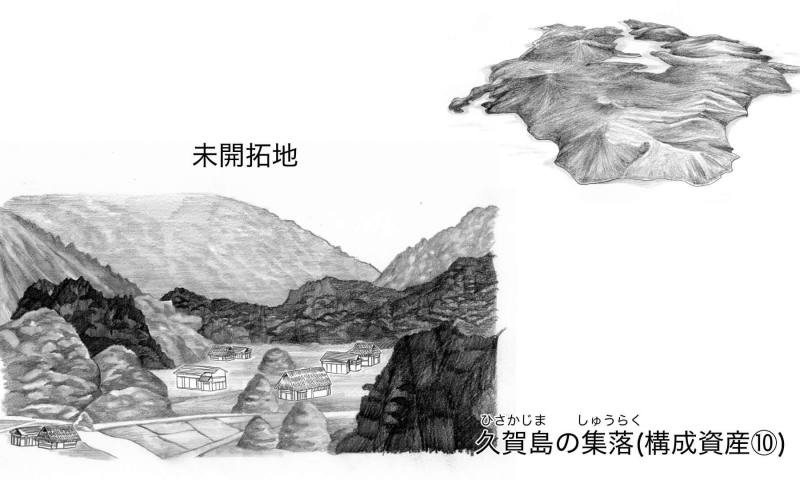

やがて、18世紀の終わり頃になると、潜伏キリシタン集落があった西彼杵半島西岸の大村藩領の外海地域では、斜面地という地形上の制約から農作物の収量が多くなかったにもかかわらず、産児制限をしない宗教上の理由によって人口が増加し、大きな社会問題となった。そのような状況下にあって、1797年、人口が少ないことから耕作民を求めていた五島藩が対岸の大村藩と協定を結び、外海地域からの開拓移民を募る政策を開始した。これにより外海地域から多くの民衆が五島列島などへと渡ることとなったが、その中には多くの潜伏キリシタンが含まれていた。彼らは、時には移住を繰り返しながら五島列島などの離島に潜伏キリシタンの集落を形成していった。

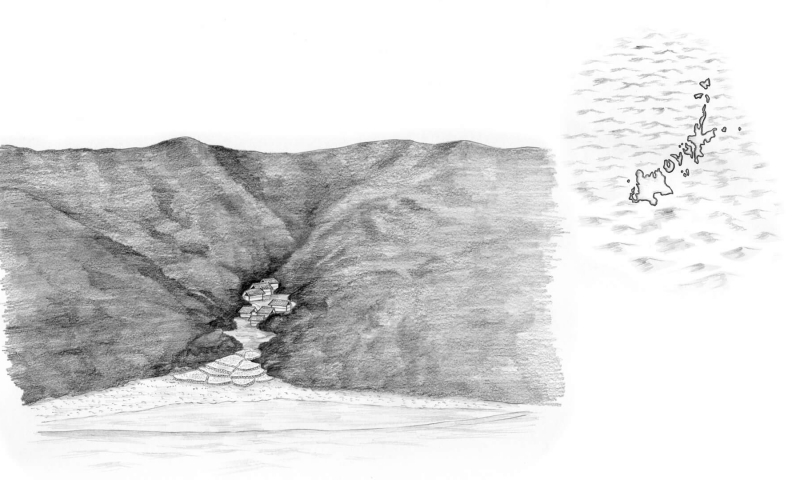

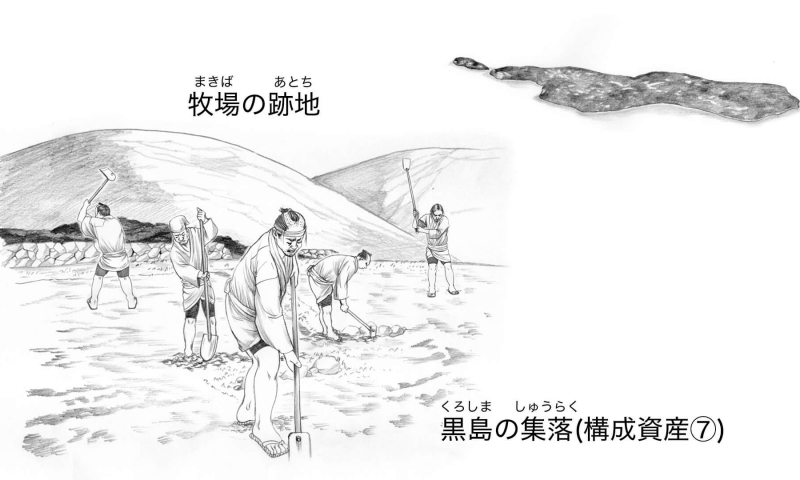

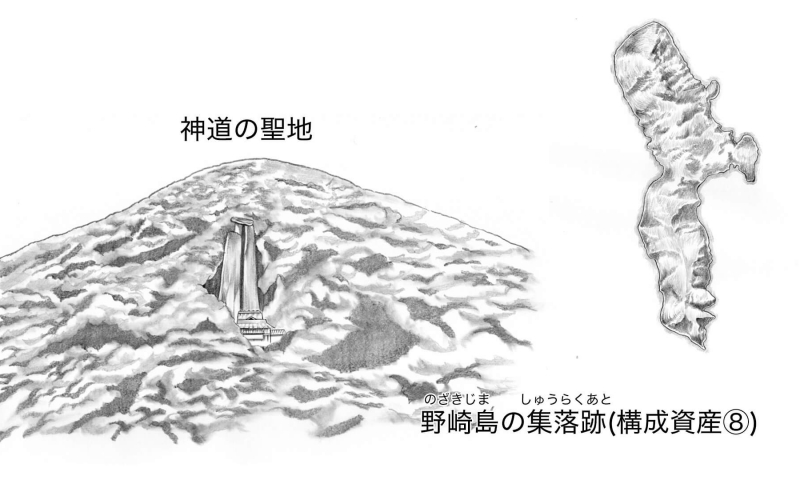

移住するにあたり、外海地域出身の潜伏キリシタンは自分たちの共同体を維持するために、移住先の社会や宗教と折り合いをつけることを考慮して移住地の選択を行った。藩の牧場の跡地利用のため再開発の必要があった黒島へと入植したのをはじめ、神道の聖地であった野崎島、病人の療養地として使われていた頭ヶ島、藩の政策に従って未開発地だった久賀島などが選択された。また、奈留島の江上集落は、仏教集落から隔絶された谷間の地形という潜伏キリシタンが移住先として選択した典型的な地形を持つ集落である。これらの移住先を選ぶことによって潜伏キリシタンは、移住先の社会や宗教と関わりながら自分たちの共同体のもとで信仰を続けることができた(「黒島の集落」「野崎島の集落跡」「頭ヶ島の集落」「久賀島の集落」「奈留島の江上集落(江上天主堂とその周辺)」)。

この段階の構成資産

> (Ⅲ) 潜伏キリシタンが共同体を維持するための試み